「行動変容」。

これは、私がコーチとして、そして理学療法士として、ずっと向き合い続けているテーマです。

そして改めて感じるのが、行動が変わる瞬間には必ず“理由”があるということです。

それは能力だけでは説明できず、環境だけでも説明できません。

その人の内側で何かが動き、外側との関係性が変わり、初めて「行動」という形で現れます。

〜〜〜

行動変容は、リハビリテーションの本質

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)の仕事は、単に機能改善をめざすだけではありません。

- 立てるようになる

- 話せるようになる

- 動けるようになる

- 食べられるようになる

これらは“結果”であり、そのためには必ず「何を、どう続けるのか」という行動変容が必要です。

行動科学の研究では、行動変容には以下の3つが重要だと示されています。

- 実行の理由(価値・動機)

- 成功のイメージ(自己効力感)

- 周囲の支援(承認・環境)

これはリハビリに置き換えると、

- なぜ、自分はこれを頑張りたいのか

- うまくいけばどんな未来が広がるのか

- その取り組みは、周囲から支えられているか

という問いにつながります。

この3つが揃ったとき、人は自ら前に進み始めます。

そして、このプロセスに寄り添うのがPT・OT・STの大切な役割です。

〜〜〜

コーチングは、“内側”を動かすアプローチ

では、どうすれば行動変容の3要素をつくり出せるのか。

ここで力を発揮するのがコーチングです。

コーチングを「対話を重ね、柔軟な思考と行動を促し、ゴールに向けて伴走するパートナーシップ」と捉えると、行動科学との親和性は非常に高くなります。

コーチングの特徴は、“問い”を通じて、本人の内側にある力を引き出すことにあります。

- 叶えたい未来は何か

- 必要な行動の最小単位は?

- いま抱えている残念さは?

- 誰にサポートを求められるか?

こうした問いは自己効力感を高め、「やってみたい」「できるかもしれない」という前向きな感覚を育てます。

リハビリ現場でも、問いかけひとつで

- 自主トレの頻度が上がる

- 生活のイメージが明確になる

- 目標が“本人の言葉”に変わる

といった変化が生まれます。

つまり、コーチングは行動変容の“土台”をつくるアプローチなのです。

〜〜〜

チームの行動も変わる。心理的安全性という土壌

行動変容は、患者・利用者だけの話ではありません。

PT・OT・STのチームや、組織全体にも同じことが言えます。

心理的安全性の研究では、安全なチームほど、

- 改善の提案が出やすい

- 失敗を共有しやすい

- 協働が進み、成果が上がる

ことが示されています。

行動変容は、個人の問題であると同時に、組織の文化でもあります。

その文化を支えるのが、次の3つの“つながり”です。

- 人と人

- 人と組織

- 組織と組織

この間のコミュニケーションが活性化し、言いづらいことも安心して話せる環境が整うと、チーム全体が変化に向けて動き始めます。

PT・OT・STは、対話と観察のプロ。

だからこそ、コーチングの視点との相性がとても良いのです。

〜〜〜

行動変容を支える専門職として、これからできること

行動変容を支援できる専門職は、これからの医療・介護現場でますます求められます。

制度が変わり、地域包括ケアが広がり、「その人らしい生活」を実現する力が問われているからです。

その意味では、最近目にすることが多くなっている、産業理学療法などの分野でも必要とされる力です。

技術はもちろん大切ですが、行動変容には技術だけでは足りません。

- 本人がどうありたいのか

- チームがどうありたいのか

- その実現に向けてどんな問いを投げかけるのか

- どんな関わり方で伴走するのか

ここにPT・OT・STとコーチングを掛け合わせる価値があります。

“行動変容の支援”という軸を持ち、

“対話の力”を武器にできる専門職は、これからの現場で大きな存在になります。

リハビリの専門性とコーチングの力で、

その人の未来、そして組織の未来が前に進み始める。

そんな支援が広がっていくことを願っています。

〜〜〜

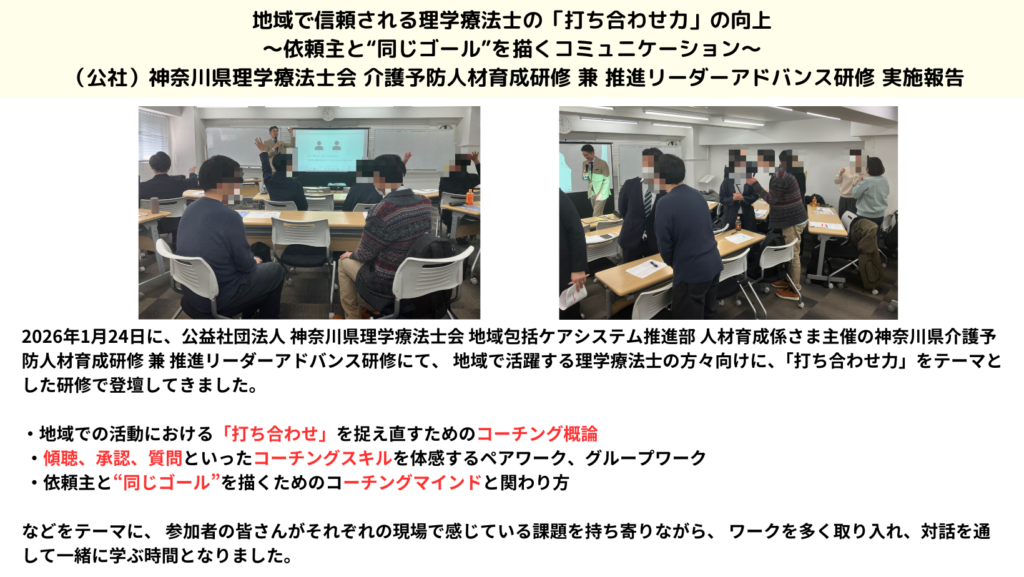

成長と幸せの輪を対話で広げる

Be a Smileでは、医療・介護・リハビリ分野のリーダーに向けた研修・コーチングを通して、

「対話から始まるチームの成長」をサポートしています。

リーダー研修、職場づくり、講演・動画出演などのご相談は、こちらからお気軽にどうぞ。

👉 お問い合わせフォームはこちら