はじめに

日々、チームを支えながら、自身の成長やスタッフのキャリア形成にも向き合っている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリーダーの皆さんへ。

「スタッフのキャリアをどう支援すればいいのか」「自分の経験をどう活かせばいいのか」

そんな問いを感じたことはありませんか?

そのヒントになるのが、スピルオーバー効果(spillover effect)という考え方です。

これは、ある経験が他の場面にも良い影響を及ぼす現象のこと。

仕事の中で得た学びや気づきが、別の領域へ自然に広がる――まさに“経験の連鎖”です。

近年の心理学・キャリア研究でも、仕事で得た充実感や成長実感が、

家庭や地域、人間関係にも良い影響を及ぼす「ポジティブ・スピルオーバー」が注目されています。

👉 Frontiers in Psychology(2023): Positive Work–Family Spillover

スピルオーバー効果は、キャリアを「点」から「面」へ広げる力

私自身、理学療法士としての臨床、研修講師、そしてコーチング。

この3つの活動を通じて、「一つの経験が他の領域を豊かにする」感覚を強く感じてきました。

研修で培った“伝える力”が臨床指導に活きる。

コーチングで磨いた“聴く力”がスタッフ面談に活きる。

臨床での経験が、講義や研修のリアリティを支えてくれる。

これこそがスピルオーバー効果。

一見バラバラに見える活動が、実はお互いを補い合い、成長の循環をつくっています。

そしてこの考え方は、スタッフのキャリア形成を支援するうえでも非常に有効です。

「今の経験が、別の場面でも活かせるかもしれない」と気づけるだけで、

人は自分の成長を“点”ではなく“面”で捉え始めます。

リーダーがスピルオーバーを意図的に活かすには

スタッフのキャリア支援を考えるうえで、

「今の経験がどこに活きるか」という視点を一緒に考えることが大切です。

たとえば…

- 新しい委員会やプロジェクトに挑戦した経験が、リーダーシップ発揮の土台になる

- 後輩指導の中で得た工夫が、家庭や地域活動でも活きる

- 趣味や学びが、利用者との会話づくりやアイスブレイクに役立つ

こうした“プラスの連鎖”を見つけ、言語化するサポートをすることで、

スタッフは「自分の経験には意味がある」と実感できるようになります。

この考え方は、キャリア理論の中でも“キャリア・コンストラクション理論(Savickas, 2013)”と通じる部分があります。

👉 Recurrent教育サイト:スピルオーバーとは

まずはリーダー自身が、スピルオーバーを体験しよう

スタッフに伝える前に、リーダー自身がスピルオーバーを体験していることが大切です。

新しい学びに挑戦したり、普段と違う立場を経験してみる。

その中で「意外とこれ、別の場面でも活きるな」と感じる瞬間が、

次のキャリアを広げるヒントになります。

こうした体験を持つリーダーは、

スタッフの挑戦を後押しする言葉にも自然と説得力が生まれます。

おわりに

キャリアは、線のようにまっすぐ進むものではなく、

面のように広がっていくもの。

リーダー自身が学び・挑戦を重ね、

その経験をチームに還元していくことで、

職場全体にポジティブなスピルオーバーが生まれます。

あなた自身の「挑戦」が、スタッフの「可能性」を広げていくのです。

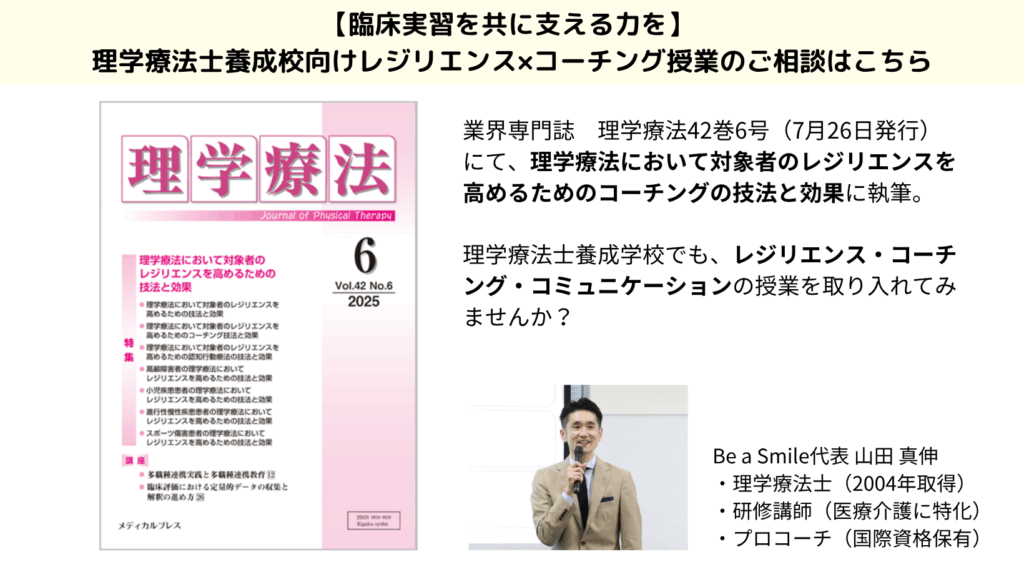

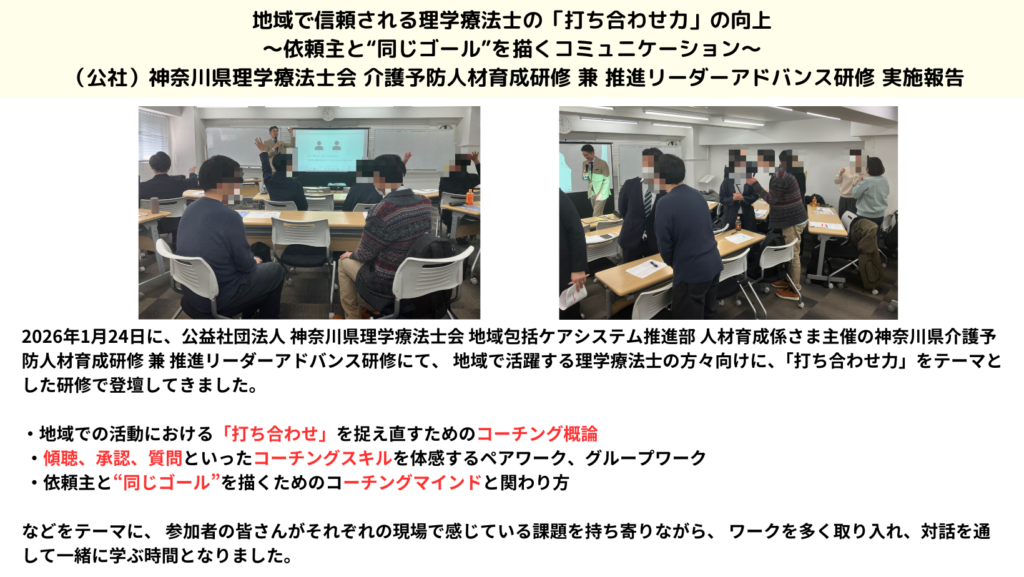

📩研修や講演のご相談はこちら

スタッフのキャリア形成を支援するリーダー研修、

対話型キャリア支援など、現場に合わせたプランをご提案しています。

👉 お問い合わせフォームはこちら