【本コラムの要約】

管理職がスタッフと対話をする際、現状確認に偏りがちですが、未来や理想の姿を話し合うことで、スタッフの自主性を育むことができます。本コラムでは、未来志向の対話がスタッフの成長と組織の活性化にどのように貢献するかを、自己決定理論や成功事例を交えながら解説します。具体的な質問例や対話の工夫を取り入れることで、スタッフのモチベーション向上と組織の発展につながることが期待されます。

はじめに

医療・介護現場において、管理職がスタッフと対話をする場面は日常的にあります。しかし、その多くが「現状確認」にとどまっていることはないでしょうか。例えば、

- 「今、どのくらいの業務が終わっていますか?」

- 「〇〇さんのケアプラン、進捗はどう?」

- 「トラブルはなかった?」

こうした質問が繰り返されることで、スタッフは「業務の進捗状況を常に報告しなければならない」というプレッシャーを感じやすくなります。ときには「問い詰められている」と感じることもあるでしょう。その結果、スタッフは管理者との会話を「チェックを受ける場」として捉え、自発的な発言が減ってしまうのです。

では、管理職がスタッフとの対話において、「未来」や「理想」に焦点を当てるとどうなるでしょうか。本コラムでは、スタッフの自主性を育む対話の方法について、エビデンスを交えながら解説していきます。

対話が「現状確認」に偏る理由

管理職が現状確認に重点を置きやすい理由はいくつか考えられます。

- 業務の進捗管理が求められる

- 限られた時間の中で業務を円滑に進めるため、管理職は進捗状況を把握することに集中しがちです。

- 問題発生の未然防止

- ミスやトラブルを防ぐために、「問題はないか?」と頻繁に確認することが求められます。

- 経験則によるマネジメント

- 自身の経験をもとに指導を行うため、「現状」をベースに話すことが習慣化しやすくなります。

こうした要因が重なることで、「対話=業務の確認」となり、スタッフは管理者との会話にストレスを感じるようになります。

「未来を語る対話」の効果とエビデンス

研究によると、スタッフの自主性を育むには、**自己決定理論(Self-Determination Theory; SDT)**が有効であることが分かっています(Deci & Ryan, 1985)。この理論では、人が自発的に行動するためには、以下の3つの要素が重要とされています。

- 自律性(Autonomy):自ら選択し、決定すること

- 有能感(Competence):自分の能力を発揮できること

- 関係性(Relatedness):他者と良好な関係を築くこと

この理論を踏まえると、管理職はスタッフとの対話の中で「未来」や「理想の姿」について問いかけることで、スタッフの自律性を引き出し、成長を促すことができるのです。

例えば、次のような質問を取り入れることで、スタッフの自主性が高まります。

- 「〇〇さんが理想とする働き方って、どんなもの?」

- 「この仕事を通じて、どんなスキルを身につけたい?」

- 「1年後、どんな成長を遂げていたい?」

未来志向の対話を取り入れる方法

実際に、スタッフとの対話を「未来志向」に変えるためには、以下の3つのポイントを意識すると効果的です。

- 「現状確認」の前に「理想」を聞く

- 例:「今の業務状況を聞く前に、〇〇さんが目指したい姿を教えてくれる?」

- ポジティブな視点を強調する

- 例:「これまでの業務で特に楽しかったことや、達成感を感じたことは?」

- 行動計画を一緒に考える

- 例:「その理想に向けて、どんなことを意識すると良さそう?」

こうした対話を繰り返すことで、スタッフ自身が「自分の未来」について考える機会が増え、自主的に行動する意欲が高まります。

未来志向の対話を実践した現場の期待される効果

管理職がスタッフとの面談で「未来の理想像」に焦点を当てた対話を取り入れることにより、下記のような効果が期待されます。

- スタッフの離職率に繋がる(対話が増えることにより人間関係が構築されやすくなる)

- スタッフのエンゲージメントが向上する(自主的な研修参加率が向上するなど)

- 業務改善の提案が増加する(スタッフからの業務改善提案が増えるなど)

このように、「未来を語る対話」を導入することで、スタッフの自主性が促進され、組織全体の活性化につながることが期待されます。

まとめ

管理職がスタッフと対話をする際、「現状確認」だけにとどまらず、「未来」や「理想」に目を向けることが、スタッフの自主性を育む鍵となります。

- 現状確認だけではスタッフが受け身になりがち

- 未来を語ることでスタッフの自律性が高まる

- 自己決定理論を活用し、対話の質を変える

- 具体的な質問や対話の工夫を実践する

医療・介護の現場では、業務の効率化やリスク管理が求められる一方で、スタッフのモチベーション向上も重要です。「対話の質」を高めることで、スタッフの成長を支援し、より良い職場環境を築いていきましょう。

未来を語る対話が、スタッフの可能性を引き出し、組織全体の力を高めることにつながるのです。

医療介護 #管理職向け #スタッフ育成 #対話の質 #未来志向 #自己決定理論 #エンゲージメント向上 #離職率低下 #マネジメントスキル #組織活性化

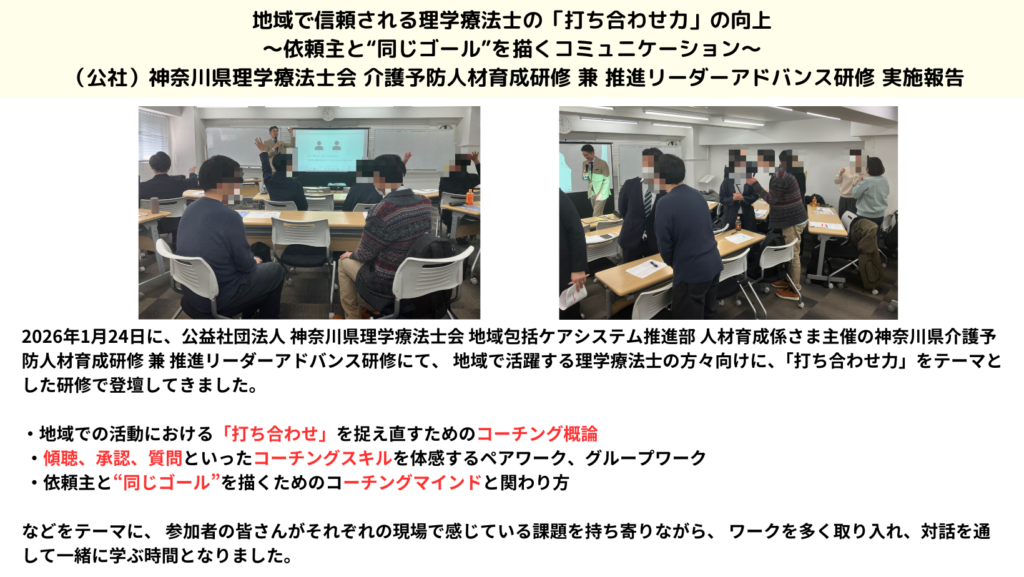

Be a Smileの研修の特徴

医療介護現場では、スタッフ間や利用者とのコミュニケーションが円滑であることが、現場の質を高める重要なカギとなります。

「Be a Smile」では、豊富な実績と専門知識をもとに、スタッフ同士の連携を深め、利用者の満足度を向上させるコミュニケーション研修を提供しています。

こんな悩みはありませんか?

- スタッフ間の意思疎通がうまくいかない

- 利用者との信頼関係が築けず、ケアの質に影響が出ている

- チームワークを強化したいが、どうアプローチすべきかわからない

これらの課題を解決するために、「Be a Smile」の研修が役立ちます。

研修の特徴

- 実践的なスキル習得

講義だけでなく、ワークショップ形式で体験しながら学べる内容です。スタッフが日々の現場で即活用できる具体的なスキルを提供します。 - カスタマイズ可能なプログラム

施設の課題やスタッフの特性に合わせて研修内容を調整。貴施設のニーズに応じたオーダーメイドの研修をご提案します。 - 専門的なコーチングアプローチ

ICF認定プロフェッショナルコーチが、最新のコーチングスキルを活用し、個々のスタッフの成長をサポートします。

研修内容の一例

チームワークを強化する方法

スタッフ同士の信頼関係を築くコミュニケーション法を具体的に学びます。

コミュニケーションの基本原則

自分も相手も大切にするコミュニケーションのポイントを学びます。

アクティブリスニング(積極的傾聴)の練習

相手の話を深く理解し、的確に応答するスキルを習得します。

お問合せ先

「コミュニケーションスキル研修で、現場の質を高めませんか?」

研修の詳細やお見積もりは、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

→ お問い合わせフォーム

「Be a Smile」は、スタッフと利用者の幸せを繋ぐコミュニケーションの輪を広げます。